话说,这几天我的朋友圈,是被川普和李安刷屏的

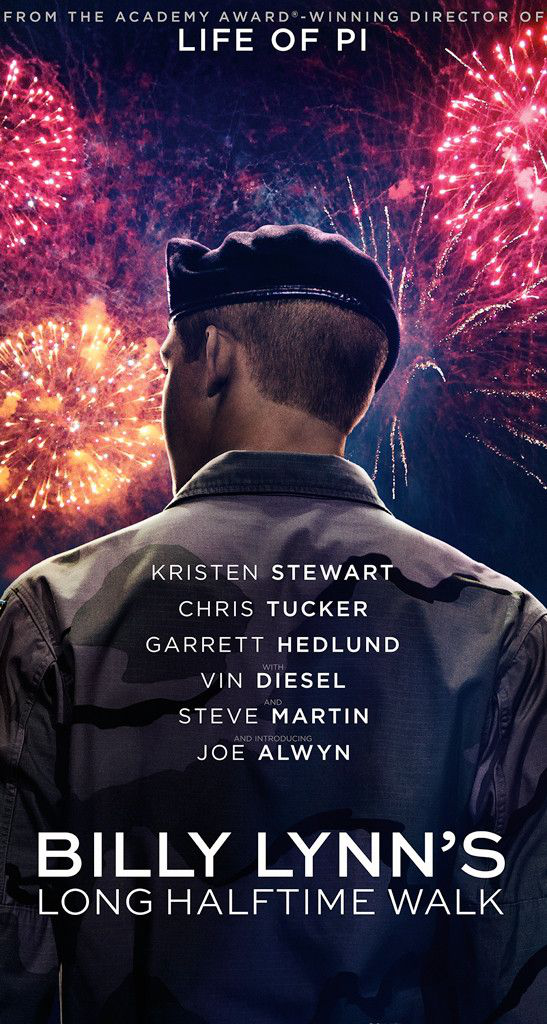

几乎一半的人都在刷《比利·林恩的中场战事》

而我的心情则是。。。

又一次,身在英国的小伙伴像是活在了电影的第三世界国家一样,被狠狠地甩在了后面。。。

又一次,身在英国的小伙伴像是活在了电影的第三世界国家一样,被狠狠地甩在了后面。。。

没错,这部片英国的上映时间不仅落后,还落后不止一星半点!

中国和美国的上映时间是光棍节11月11日,而英国,是1月6日,明年!

这已经不是第一次了好吗!

期待许久的《招魂2》,英国比美国晚上了3天,还不算太多,对吧。

年初的《疯狂动物城》,中国和美国都是3月4日上映,在无数人去二刷三刷之后,3月25日才终于登上英国院线。。。

年初的《疯狂动物城》,中国和美国都是3月4日上映,在无数人去二刷三刷之后,3月25日才终于登上英国院线。。。

还把名字从《Zootopia》改成《Zootropolis》了

还把名字从《Zootopia》改成《Zootropolis》了

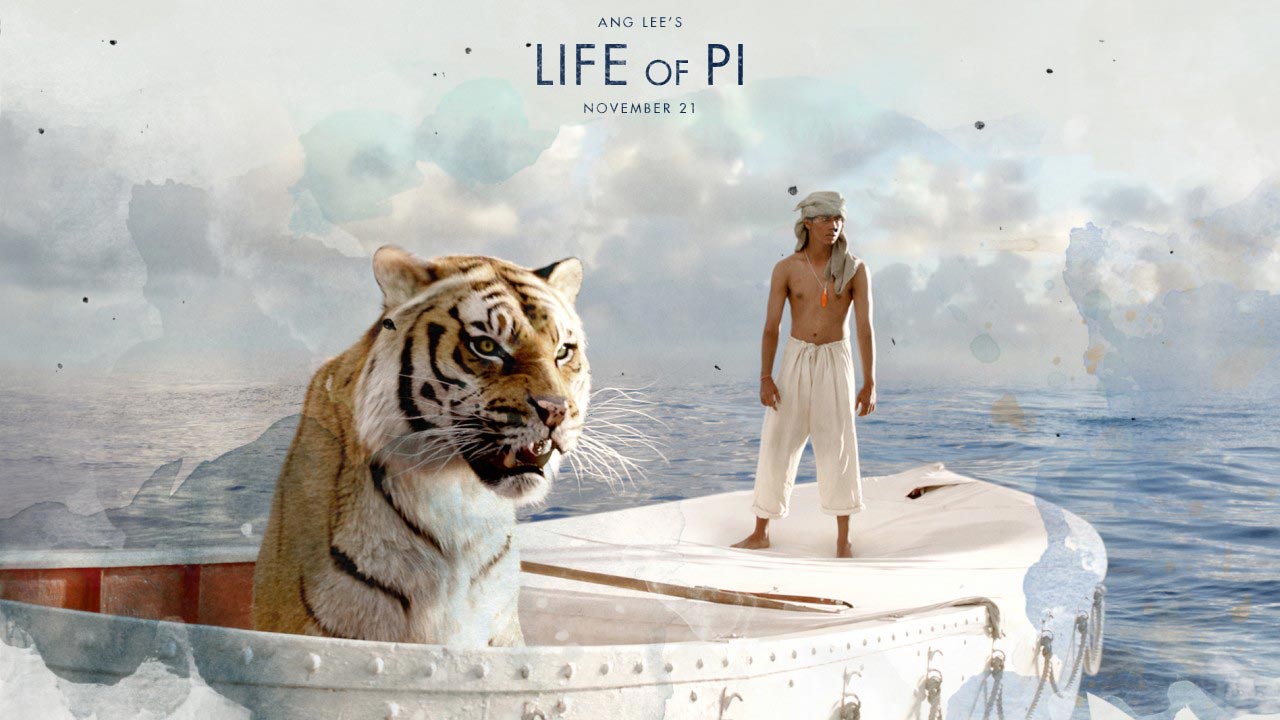

再算到李安上一部少年派,在美国和中国分别是2012年11月22和21日上映,英国硬生生拖到了12月20日。

不过话说,再怎么有“时差”,都没有像这一回这样,相差快俩月时间。

真相恐怕只是这样的。。。

能放3D/4K/120 fps的放映室腐国现在还没有, 所以有电影院为了这部电影,在忙着升级更新设备!

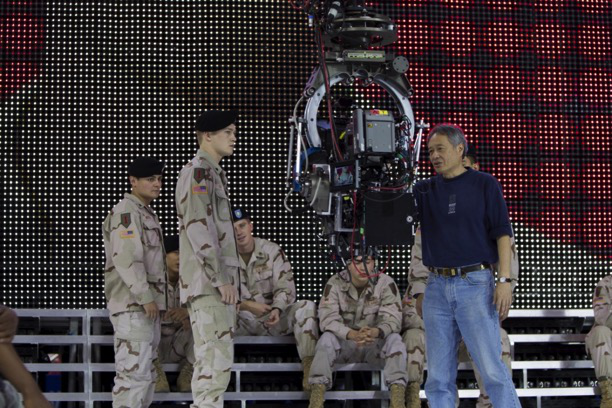

那就不得不来聊聊,李安在获得奥斯卡金像奖的《少年Pi的奇幻漂流》后,时隔四年拍出的这部《比利.林恩的中场战事》了。

那就不得不来聊聊,李安在获得奥斯卡金像奖的《少年Pi的奇幻漂流》后,时隔四年拍出的这部《比利.林恩的中场战事》了。

故事其实不复杂,讲的是一个比利林恩的19岁小伙子被派往伊拉克战场。他击败敌人救下班长的镜头刚好被拍下,成为备受追捧的英雄。他们都召唤回国在橄榄球比赛中跟明星同台并接受荣誉勋章。但在充满荣耀和光辉围绕着比利时,他渐渐地察觉到现实和战争的背后并不是如此……

故事其实不复杂,讲的是一个比利林恩的19岁小伙子被派往伊拉克战场。他击败敌人救下班长的镜头刚好被拍下,成为备受追捧的英雄。他们都召唤回国在橄榄球比赛中跟明星同台并接受荣誉勋章。但在充满荣耀和光辉围绕着比利时,他渐渐地察觉到现实和战争的背后并不是如此……

少年成长?可以有。

影射政治宣传?更可以有。

这种人文情怀本来就是李安所擅长的,不管怎么拍,即使拍疵了,也差不到哪里去。

但是相比故事,大家还是更想体验这电影史上用最高科技最高规格拍摄+放映的电影吧。

3D+4K+120帧,想想就激动。

前面两种大家比较熟悉了,甭说真·3D摄影,就是那些后期转制3D圈钱的片子,也不要太多哦。。。

前面两种大家比较熟悉了,甭说真·3D摄影,就是那些后期转制3D圈钱的片子,也不要太多哦。。。

4K也不用说,大家家里电视不少都升级成4K了,尽管4096×2160的数字片源不多。

但是请大家注意,我们近几年已经习惯的IMAX,并不是4K,虽然如果是IMAX胶片,相当于比4K分辨率更高,但是数字IMAX,一般也只是2K分辨率而已——尤其是IMAX 3D!

前面的两种电影技术合并已经是难得,但后面的120fps是真正牛的地方。。。

要知道我们平日里看的电影都是24帧的,每秒24幅画面。

玩电子游戏的人都知道,游戏达到每秒60帧,才是最佳。

低于这个数值,我们就会在游戏里看到卡顿、模糊还有抖动,这时候要么升级显卡,要么降低特效,对吧?

低于这个数值,我们就会在游戏里看到卡顿、模糊还有抖动,这时候要么升级显卡,要么降低特效,对吧?

但是研究告诉我们,由于人类眼睛的特殊生理结构,如果所看画面之帧率高于每秒约10-12帧的时候,就会认为是连贯的,超过10-12帧就感觉不出画面是有间隔的——这个叫做视觉暂留。

似乎电影的24帧每秒足够用,再高也不需要了?

这个迷思直到《霍比特人》的出现,才被打破。

《霍比特人》是第一个突破24帧的商业电影,它使用了3D+48帧的技术。

《霍比特人》是第一个突破24帧的商业电影,它使用了3D+48帧的技术。

效果,只要看过48帧放映的人都知道,差别非常大,动作行云流水,甚至看起来不那么习惯!

卡梅隆也极其赞成突破24帧的电影模式,“如果看3D电影像隔着窗户看风景,看48到60帧每秒的电影就像窗户的玻璃被取下来,我们直接看向赤裸裸的现实。”

卡梅隆也极其赞成突破24帧的电影模式,“如果看3D电影像隔着窗户看风景,看48到60帧每秒的电影就像窗户的玻璃被取下来,我们直接看向赤裸裸的现实。”

李安这次直接跳过48 fps和60 fps,直接拍了个让全世界大跌眼镜的120 fps。理论上,120帧这样的极致帧率会使动态画面更流畅,解决摄影机摆动过程中产生的频闪或晃动问题,带来让眼睛舒适的3D和极度的敏锐与真实感。

如果48帧已经让人惊艳,那3D+4K+120帧,得什么样子。。。

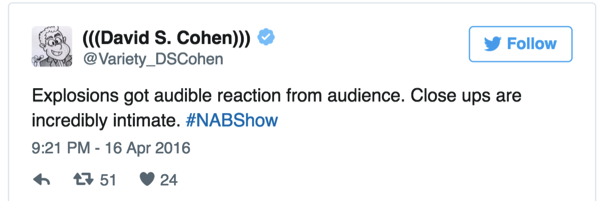

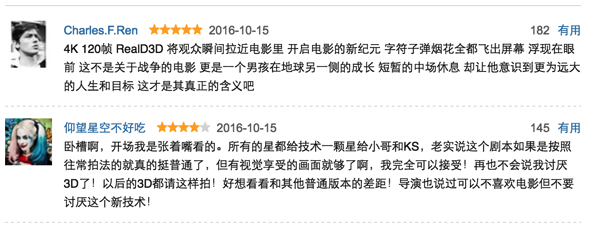

上个月《比利林恩的中场战事》在美国试映后果然引起了一阵哗然!

“有种身临其境的感觉,这是一场前所未有的观影体验,我简直激动地颤抖了。整部电影里我感觉我就在男主的旁边,看着这一切的发生,感受他的喜怒哀乐。”

“有种身临其境的感觉,这是一场前所未有的观影体验,我简直激动地颤抖了。整部电影里我感觉我就在男主的旁边,看着这一切的发生,感受他的喜怒哀乐。”

—《星球大战》《太空漫步》的特效导演Douglas Trumbull

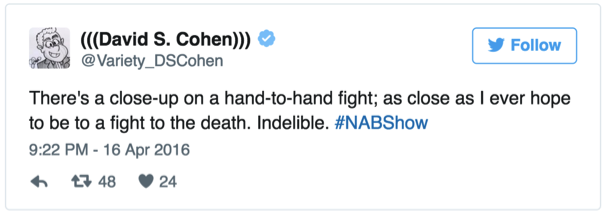

电影里面有个很靠近很清晰的徒手格斗场景,画面接近到我恨不得上去大打一场!太特么厉害了!

电影里面有个很靠近很清晰的徒手格斗场景,画面接近到我恨不得上去大打一场!太特么厉害了!

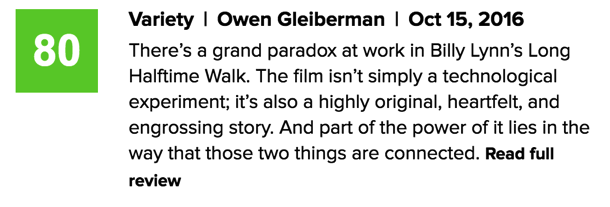

比利林恩不仅仅只是一个技术上的实验。它非常的原始、真诚、引人入胜。技术和故事的完美融合让它如此棒!

比利林恩不仅仅只是一个技术上的实验。它非常的原始、真诚、引人入胜。技术和故事的完美融合让它如此棒!

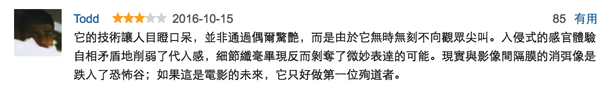

但也不是所有评论都是正面的,好一些观众认为120fps画面里展示的信息太多太多,多到像是再看颜色特别清晰饱满稳定画面过于清晰的骗局。

但也不是所有评论都是正面的,好一些观众认为120fps画面里展示的信息太多太多,多到像是再看颜色特别清晰饱满稳定画面过于清晰的骗局。

毕竟大家对电影有不同的喜好,有的人喜欢置身事外,远远地去欣赏观看,理性分析。24帧的电影更有距离感,更能让他们去享受电影这个艺术品。

毕竟大家对电影有不同的喜好,有的人喜欢置身事外,远远地去欣赏观看,理性分析。24帧的电影更有距离感,更能让他们去享受电影这个艺术品。

也有一部分人喜欢清晰真实的场景,希望把自己丢进电影里跟随主人公一起去探索发现,感受情感。120帧的电影刚好可以很好地打开任务的感官、还原人眼所看到的画面,让人很自然的置身其中。

就像卡梅隆说的,就像一扇被打开的窗子。

电影到底应该是是每秒24帧的艺术创作,还是每秒120帧的真实?

毕竟一千个人有一千个哈姆雷特,个中滋味应该只有自己才能体会。

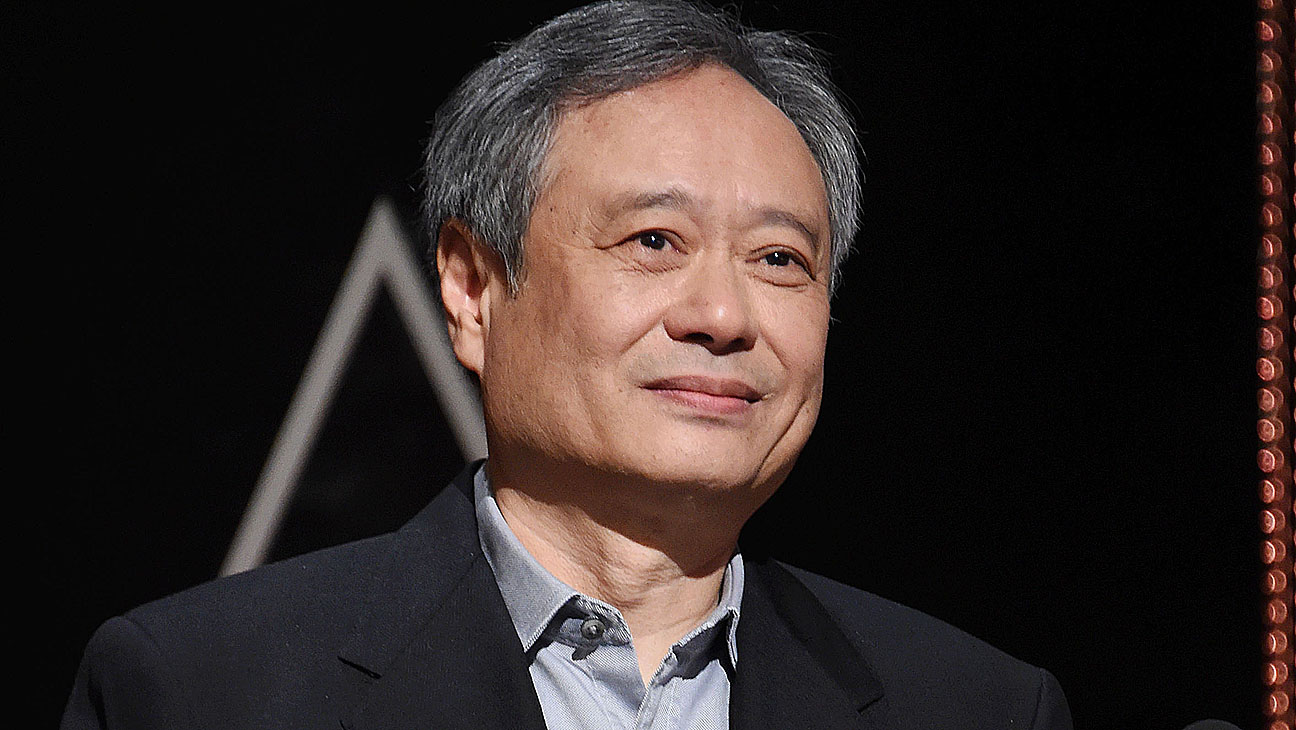

这部电影听起来是将一个擅长叙述情感思想的导演,一夜之间变成了技术控。

“因为120帧的清晰下,隐藏在真实世界的情感才能更好地被体会。”

“因为120帧的清晰下,隐藏在真实世界的情感才能更好地被体会。”

说到底,技术依旧是在为导演的艺术表达而服务。

张艺谋可以用圆形拍《我不是潘金莲》,李安当然就可以用120帧拍《比利·林恩》.

“这部电影的重点就是“感受”,不仅仅是讲述故事,而是想办法让观众体验,给他们一种全新的经历。”

“这部电影的重点就是“感受”,不仅仅是讲述故事,而是想办法让观众体验,给他们一种全新的经历。”

李安导演接受采访的时候说他花了整整一年时间才知道世界上有比60fps电影更厉害的电影。他在60fps和120fps当中选择了半天,不确定是继续改进60fps的电影,还是去探索120fps这个满是未知的领域:

“I decided I’d already become a grandfather and said, Oh fuck it. ”

“I decided I’d already become a grandfather and said, Oh fuck it. ”

“我特么都是做爷爷的人了,还怕个毛线!”

然后62岁的他在就顶住各方压力和技术困难,做第一个吃螃蟹的人把120 fps的电影拍摄出来。

面对思想相对传统保守观众的质疑,他只有一句话,

“改变人们的习惯和颠覆一种文化是非常难的,我的好奇心的确是有点旺盛,但是我已经不年轻了,我不愿再等。”

其实说到底,真正让人感动的不光是《比利林恩》这部电影,更多的是这部电影背后这位年近60岁导演对电影的一片坚持执着勇往直前的精神。

果真匠心精神。

其实何止是大银幕,我们的小银幕,也需要同样的匠心,才能突破惯性的桎梏。

作为《比利·林恩的中场战事》官方赞助商的TCL XESS,就带来了这样一个小银幕的蜕变——X1量子点曲面电视。

量子点110%NTSC的真4K屏,搭配288个分区+1152颗满天星技术和UHDA HDR技术;

量子点110%NTSC的真4K屏,搭配288个分区+1152颗满天星技术和UHDA HDR技术;

加上6000R月牙形哈曼卡顿S级曲面音响,这是最直观的进化感受。

加上6000R月牙形哈曼卡顿S级曲面音响,这是最直观的进化感受。

然而更重要的是细节。

X1量子点曲面电视运用了十九项之多的行业专业技术,以制作奢侈品的态度设计电视,任何一个角度看上去都至臻完美,甚至照顾到了线材的收纳,每个细节都凸显着尖端。

X1量子点曲面电视运用了十九项之多的行业专业技术,以制作奢侈品的态度设计电视,任何一个角度看上去都至臻完美,甚至照顾到了线材的收纳,每个细节都凸显着尖端。

难怪也只有以这样匠心去设计的电视,才能配得上《比利·林恩》官方赞助商的身份。

难怪也只有以这样匠心去设计的电视,才能配得上《比利·林恩》官方赞助商的身份。

为匠心致敬。