自从达尔文进化论提出以来,人们越来越习惯以一种“丛林法则”来看待自然的变化:物竞天择,适者生存。

动物如此,植物也应该是这样。

比如,在以往人们的印象中,生长在同一片森林的树木们,彼此之间都在努力争夺阳光、雨露和养分,先天不足、后天发育不够的树木,最终只会被淘汰。

但是,最近几年,一些学者的研究开始慢慢改变了大众的看法:

树木,也是有它们自己语言的,甚至会有自己的互动。

它们会互相争夺,也会互相扶持。

它们看起来一直不动,但却能通过根部菌根系统与彼此交流;

它们似乎静默无声,却仿佛有自己的语言和规则;

它们中的母树庇佑自己的子孙,传达生长的经验,享受子孙拱卫的同时也扶持弱小;

小树们有的循规蹈矩生长缓慢,有的却会叛逆独行最终“英年早逝”….

看似静默的树林,其实有它们自己的童话和史诗…

【枝叶分离,根却紧紧相依,菌根就是它们的密语】

在我们以往的印象中,树木大部分都是独立生长的。枝叶向上努力争夺阳光雨水,根部向下努力吸取土壤中的养分。但实际上,树木之间的联系,就和它们盘结交错的根部一样复杂。

在TED演讲《树木间的密语》中,科学Suzanne Simard和同伴展示了他们的研究成果:树根真菌是如何为树木传递信号和能量的。

通常情况下,一片没有经过人工开采和统一种植的原始树林里,都会有一棵最高大、最强壮、最古老、蓬盖最舒展的树,可以将它视为树林里的母树。

母树在漫长的生长过程中,不仅自己越来越强壮,也因为开枝散叶有了成百的树儿和成千的树孙。

这样的树木大家庭里,绝对不是寂静无交流的。树木会了解它们的邻居,分享“食物”和能量,传递在过去生长过程中获得的生存经验。

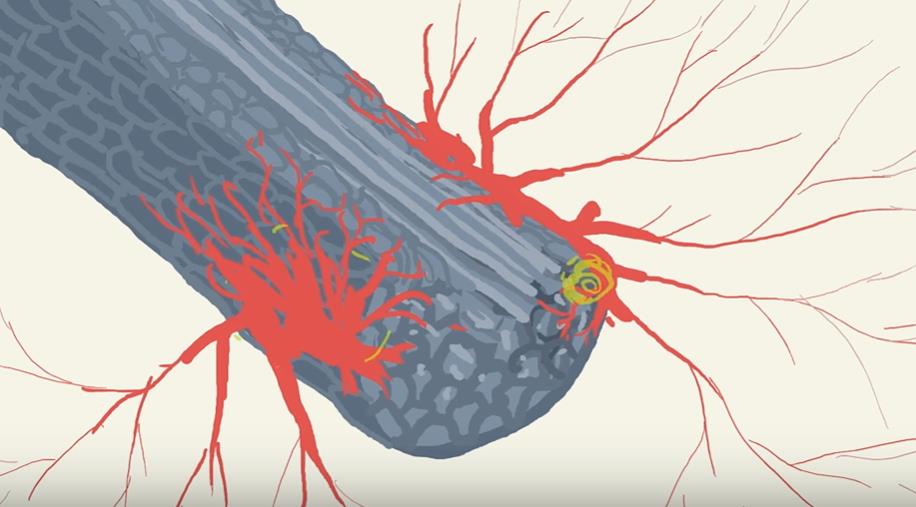

虽然表面上它们是一直待在同一个地方,不能说话不能动弹,但在地底下它们交错的根部,有着大量的真菌与树根的共生体,科学家称之为mycorrhizae,菌根。

这个神奇的共生体,为树木之间交流提供了基础。

这些菌根有着数不清的分支、菌丝,一茶勺的菌根土壤中的菌丝,连起来可能有两公里长。

大量的菌丝能延伸到比树根能够触及之处远得多的地方,形成一个树木与树木之间的菌根网络,会一起支持菌根和树木的发展。

通过这个网络,菌根可以在树木之间传递关键信号,能量也可以通过这个菌根网络传递。比如,科学家们曾经追踪过糖分在树林间的传递。

最开始,高大的母树通过光合作用,在树顶叶片上合成了糖分。之后,糖分会被输送到树干部分,最后来到树根。

土壤中的真菌需要糖分,这是它们的能量来源之一,但它们却无法像树叶一样自己创造糖分。所以,当真菌们从树根处“尝到”了甜头,就会包围了上来与树根表层组织融合在一起。

它们从土壤中汲取营养的效率,要比树根高很多。因此,它们依附到树根后也能将营养——例如它们分解产生的氮磷钾等元素,送到树根中。同时,真菌也会将吸收过后剩下的糖分传递到别的树根处。

这样一来,菌根就成为了一个对树木和真菌都有利的存在,在土壤中有非常广阔的发展空间。但是,科学家们目前还没办法解释,为什么真菌要为树木传递能量和信号,这看起来似乎只对树木有利。

现有的猜测是,在传递信号的过程中,“邮递员”真菌们也能获得一些好处,比如吸收掉一部分营养,从传递信号的两端获得能量等。

不管怎么说,有了菌根后,树木之间就能传递能量和一些特定信号了。

在接受了“树木不再是静默”的后,科学家们还发现了更多有趣的事情。

【通过交流信号找出亲友,为生命威胁做准备】

树木之间可以交流和传递能量,就意味着树木之间有“共生”的可能性。

一般而言,母树的菌根网络最大,连接的树木也最多。它可能有上百种不同的真菌形成的菌根,上千种不同的菌根形态,每一种都代表着和另一棵树的特定联络信号,复杂到宛若动物的神经网络。

如果用拟人的眼光来看,母树的强大对自己对树林都有好处:原则上一棵母树能建立的连接越多,就越能“眼观六路耳听八方”,越能享受别的小树传递的营养的拱卫。

而享受的权利越大,责任也就越大,这个规律似乎在树林里也是成立的。

在科学家Simard的观察中,母树会在必要时刻扶持小树们,通过菌根系统给周围的小树输送营养。

更重要的是,母树能在关键时刻,依靠自己的生存经验,传播克服危机的关键信号。

无数的菌根也构成了一个非常复杂的信息系统,让树木们不仅能够识别周围的树木是自己的 “父母兄弟”还是“远房亲戚”,也能让它们感知到哪个方位有营养,哪个方位有特别的微生物群,甚至哪个地方出现了干旱或虫害。

有了这样的信号传递系统,亲友之间就可以结成联盟保护自己:比如提前产生能抵御病虫害的生物酶。

可以说,一棵树能够孤立无援地茁壮生长,是幸运。

而一片树林能够长长久久地存在,不仅是幸运,更有可能是团队合作的结果。

【树林的童话:它们也会为同伴离去而哀悼?】

一片树林的健康茁壮,与它们的交流网络密不可分。这一点在德国的林业员,同时也是畅销书作家Peter Wolleben看来,是一个很有说服力的观点。

树木间的共生关系在他多年的观察中,已经得到了无数次印证。

Peter是一名53岁的德国男人,他一生都致力于研究和保护树林,是德国西部埃菲尔山脉树林的管理者,和妻子在偏远村庄住了几十年,只为了保护和研究当地的树林。

在他看来,树林比人们想象的更加警觉、复杂、有社交甚至是智能。

比如,在他看来,森林里有很多小树,其实是在“父母”的照顾下长大的:

“它们原本生长的位置根本接触不到足够的阳光雨露,如果不是母树们从树根向它传送营养,它们可能根本无法存活。这种树与树之间的哺育,和动物们何其相似。”

又比如,他曾经仔细观察过两颗相邻的山毛榉树,它们非常高大强壮,但枝干之间却互不重叠,似乎刻意避开侵入对方的生长空间。

Peter眼里这和它们的交流有关:“这两棵树是老朋友,它们非常体贴地和对方分享阳光,它们的根部一定紧密相连。在这样的情况下,当一棵树死亡时,另一棵也会很快死亡,因为它们彼此依赖。”

而且,这种依赖在Peter眼里似乎还有一定“情感”在里面。

有一次,他在森林里遇到了一个巨大的山毛榉树树桩,看样子是在400或500年前就被砍伐了的。但是当他用小刀刮掉树桩的表面后,他惊讶地发现树桩内层还有绿色的部分,说明树桩内还有叶绿素。

这在Peter看来只有一个解释,那就是——“周围的山毛榉树,还在向这棵早就死了的树提供糖分,以保持它的活力。

这就像是大象为同伴哀悼一样…

“或许这棵树,是当年这一片的‘女王大人’,死了后才会一直被周围的树木继续供养吧。”

Peter不仅自己相信这样的“树林的童话”,也一直在努力通过研究这样的童话,说服德国山区当地居民们抵制滥砍滥伐,还因此保住了多片树林。

几年前,他在妻子的鼓励下,将自己对树林的研究成果写成了一本书《树林的秘密生活》,原本以为只是一个给自己的“礼物”,却意外地成为了畅销书,光是在德国就售出80万册。

其中他观察到的、提出的很多现象、理论,如今也得到了像是Simard这样的科学家的研究验证。

Peter还在书中举例,不只是德国他保护的这片树林有自己的秘密语言,世界上其他古老的树林都有自己的共生方式。

比如在撒哈拉以南的非洲草原上,有种宽伞冠刺金合欢树,当长颈鹿开始咀嚼这种合欢树的叶子时,树会感受到伤害,并散发特别的气体向其他树发出求救。

收到求救信号的相邻合欢树,会把单宁输送到叶子中。

只要这种单宁的量足够大,这些食草动物再次来咀嚼时就会因此患病或死亡。

因此,随着合欢树的交流和进化,年长的长颈鹿们已经意识到了这一点,并变得谨慎:如果有风,警告的气体会从前面的树吹散开,长颈鹿就会保持不动,忍住不吃。

等到风停了,再跑到100米开外,不可能接到信号的合欢树下,继续咀嚼…

长颈鹿和合欢树的斗智斗勇,一直还在继续。

另外,德国莱比锡大学的一项研究证明,树能分辨鹿的唾液的味道。当一只鹿啃食树枝时,这棵树可能会散发防御性化学信号,让自己的叶子味道变得很差。但如果是一个人用手打破了树枝,树知道不是啃食叶子的鹿,就会选择分泌别的物质来治愈创口。

这种经验,或是从长期进化过程中习得的自然反应,其中是否有一份树木之间传递信号的功劳?虽然不能证明,但也无法简单否定。

【山毛榉教室:叛逆的小山毛榉可能会死翘翘】

Peter从拟人的角度看待树林后,还为人们挖掘了更多可爱的森林故事。

比如,如果从“社会”的角度看待树林,Peter熟悉的那片山毛榉林里,还有山毛榉“教室”。

在一片年轻的小山毛榉树中,总有一些特立独行的树:歪歪扭扭地生长,尽可能地把枝叶伸到有阳光雨露的地方;但另一些小树,则规规矩矩、缓慢地生长着。

这就像是一批学生,有的老实,有的叛逆。

在Peter看来,叛逆的山毛榉往往到最后都要付出代价:一方面,小树在最开始成长的时候,的确只能获得稀疏的、从大树叶片间投下来的3%的阳光,雨水营养方面也抢不赢大树们。

但是,只要紧紧围绕在大树旁边,它们的树“长辈”们,往往会通过根部网络给它们输送营养。

虽然缓慢,但能够支撑它们生存。

而那些叛逆的小树们,虽然在短期内会获得更多的阳光雨露,长得比同伴们快。但渐渐地它们会被其他长辈放弃。

缺失了根部系统其他树的供养和保护,这些叛逆小树们很难有长远的发展。

而且,最终可能会因为枝条发展不平衡而垮塌…仿佛真的是“不听老人言吃亏在眼前”…

所以,从菌根对树木的支持作用角度来说,一棵孤立无援的树,虽然能多一点阳光雨露,但也可能会因为缺乏同伴之间、母树的支持,而减少长期存活的机会。

【皇太子等着老君主退位,树之间也有权力的游戏】

看到这里可能会有人奇怪,为什么“老树”们要“哺育下一代”,难道仅仅是为了物种延续吗?

树之间可以交流,但这也并不代表树之间会互相帮助吧?

光是说明树通过菌根系统传递信号和营养,似乎还不能解释为什么树和树之间会互相保护。

关于这一点,长期研究加拿大杉树林的科学家Simard表示,如果人们和树一样把眼光放长远一点,就能明白它们帮助彼此的意义。

虽然说,按照物竞天择、万物都要争夺生存资源的思路,对一棵树而言,如果周围的树木死亡了,它的树冠中就会出现更多的间隙,从而增加它能获得的阳光,帮助它更好地光合作用:产生更多能量,生长的更快。

但是,在Simard看来,这种生长是短暂的。

失掉同伴的树往往寿命会变短变得更脆弱,一方面是它们的菌根支持系统减弱,另一方面也是同伴的离开让它们的土壤质量下降。

尤其是在夏季,没有同伴的树冠,阳光会直射到树根所在的地面,让土壤变得干燥炎热,也让原本喜欢潮湿阴凉的树根系统变得脆弱;到了风大的季节,没有同伴的护卫,孤独的树更容易被连根拔起。

所以,为了在漫长的岁月中抵抗各种各样的威胁,树木们最终选择了联合。

于是它们才能熬过风暴、冰雪、雷击、野火、干旱、洪水、不断演变的疾病、虫灾。

Simard的研究也告诉人们,树林里的母树对于哺育幼树而言有非常重要的意义。如果砍掉树林中的母树,其他幼树的存活率就会大大降低。

这也是对伐木行业的一种警告。

虽然树的寿命也有终点,但在母树陨落时,往往会有新一代的母树崛起,继续看护自己的群体。就像是一个国王里,老国王过世后,皇太子会继位,继续治理国家。

用这样的眼光来看,树林可能真的有着自己的史诗和童话。

不过,值得注意的是,目前还有很多科学家们对Simard的研究,包括Peter的故事表示怀疑和反对,认为树木之间不存在这样“目的性”的交流,树也没有自己的意识,用这样的方法来解释树木生长并不妥当。

比如,来自加州大学的生物学教授Lincoln Taiz就表示:“Simard的研究是引人入胜的,但没有证据表明树木之间存在有目的,或者说有意识地进行的相互作用。这也是不必要的。树木们是通过自然选择与不同真菌合作,以便自动地完成其生存的工作。因此,树林并不需要整体意识,不需要目的性。”

换而言之,反驳的科学家们认为,树木们之所以会有这样的共生现象,只是一种自然选择、进化的结果。

科学家不应该将它过于拟人化、夸大,甚至推测树木之间有目的性、意识。

严肃的科学真相,或许真的没有童话里关于树木的传说那样浪漫。

托尔金笔下的树精灵,中国古代传说中的树精神灵,或许永远只是人类关于自然的美好想象。

但不可否认的是,关于树林人们目前的研究,还远远称不上是透彻。

或许树木之间并没有一种类似“意识”一样的存在,或许它们的交流远远称不上是一种“语言”,或许

新的研究提出了不一定就是对的,但这些大胆的猜想、推测,给科学家们、给社会大众读者们,提供了一种新的思考问题、观察世界的思路。

在我们眼里,树林之所以静默无语,或许只是因为我们个体的生命太短暂、时间观太快,能够感受到的只是树林漫长生命中定格的一瞬间。

下一次,当我们再次走进树林里,或许就会因为这样的新思路,对世界、对树木们多一点情感、敬畏,多一点怜惜和保护的责任心。

人们或许听不懂树林的密语,但能够对生命产生最本能的尊敬,从而有更多的人能像Peter一样去保护身边的植被、树林,这对于环保事业来说,也未尝不是一件好事吧。

Ref:

https://www.youtube.com/watch?v=V4m9SefyRjg&feature=youtu.be

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/the-whispering-trees-180968084/