这是他第二次接受警探的审问。

在警察局里他承认,他曾多次对着10岁的继女Sherri暴露下体,至少两次对Sherri实施性侵。

一名警探记录了他的陈述。

随后,Mouser大摇大摆地离开了警察局,并且终其一生,都没有被逮捕。

–

2020年6月,阿拉斯加,安克雷奇镇。

44岁的Sherri Stewart虚弱地躺在床上,她生了重病,时日无多。

在她面前,摆放着一台平板电脑,

电脑那头,是已经退休20年的安克雷奇镇警探Karen Rhodes-Johnson。

34年之前,

10岁的Sherri是遭受性侵的受害者,而39岁的Rhodes-Johnson则是负责调查这起案件的警探。

34年之后,两人再次通话,Sherri提出了那个困扰了她一生的问题,

“为什么,继父可以逍遥法外?”

“为什么没有人把他关到监狱里?为什么当初没有人带我离开这一切?”她问。

多次性侵继女,甚至自己已经认罪,

为什么却从来都没有被逮捕,甚至都没有被定罪?

Sherri的故事,还得从34年前说起……

–

Sherri是在10岁那年意识到自己遭到了继父Mouser的性虐待的。

这是1986年的5月。

(左:Sherri的哥哥,Sherri,Sherri的母亲,继父Mouser)

坐在小学课堂里,Sherri正认真聆听学校护士的讲课,听着听着,她忽然颤抖起来……

“他们开始说一些‘好的触碰’和‘坏的触碰’。”

“坏的触碰,就是身体的一些部位,是不应该被任何人触碰到的。”Sherri回忆道,“他们还说,有些人会吓唬你让你不敢把发生了的事情说出去。”

这堂课让Sherri陷入了巨大的恐惧,

因为她意识到,自己的继父Mouser一直都在对自己做“坏的触碰”,他也一直在吓唬自己,不让自己把事情说出去——她确信,自己遭遇了性侵。

当宣布下课,Sherri立刻冲出去大哭了起来。

她的小伙伴闻讯赶来,在得知发生了什么之后,他们说服她把此事告诉了老师。

很快,学校的工作人员把事情通报给了家庭和青年服务部门(DFYS,现儿童服务办公室),

随后DFYS又打电话报了警。

到这里,所有的程序都没有耽搁时间。

–

Mouser是在Sherri4岁那年进入她的家庭的,而性侵也是从那个时候就开始了。

“持续性的,几乎每天晚上都会发生。”

因为年纪太小,Sherri不懂什么是性侵,所以在外人眼里,她一直是个看起来健康又活泼的小女孩。

直到,10岁的那堂课。

1986年6月,Sherri上报性侵的几天之后。

安克雷奇镇警察局派遣Karen Rhodes-Johnson警探负责调查这个案件。她有着15年的执法部门经验,并且非常擅长与儿童进行沟通。——她就是34年后和Sherri再次通话的那个警探。

当时,Sherri把所有的事情都告诉了她。

在警方报告中,Rhodes-Johnson详细记录了Mouser性骚扰、性侵Sherri的过程。

他总是醉醺醺的出现在Sherri自己的房间里,脱掉自己的裤子,用手,用舌头,用下体侵犯她。

理论上,安克雷奇镇的警方应该立刻审问Mouser,

但是他们没有——因为他们找不到Mouser,所以就把案件搁置了。

事后Mouser告诉警方,当时他离开了阿拉斯加,在华盛顿州的戒毒戒酒康复计划中度过了28天。

1986年10月,Sherri上报性侵的四个月之后。

警方依旧没有找到Mouser,相反,Mouser找上了他们。

此时,Mouser已经回到了安克雷奇镇,正在医院里进行精神治疗。他托社工给警方带话,要和他们谈谈。

Rhodes-Johnson前往了医院,问他是否和继女Sherri进行了性接触。

Mouser的回答非常微妙……

他一会儿说,“可能发生了……性接触。”

一会儿又说,“额,我努力着回忆了,但我不记得了……不是什么我能记得的事情。”

他一会儿表示,自己似乎曾有一次在喝醉的时候,赤身裸体的走进了Sherri的房间,坐在了她的身边。

一会儿又表示,他不认为自己像Sherri所说的那样对她做了那么多事情。

对于自己这种“反复无常”和“失忆”的现象,

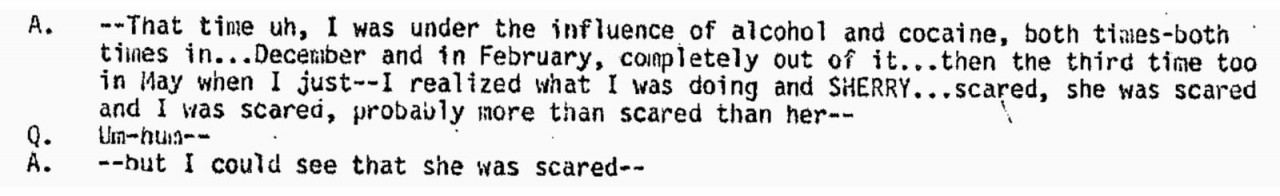

Mouser解释说因为他滥用可卡因和大麻,一天能喝18瓶啤酒,所以时不时就会“断片”。

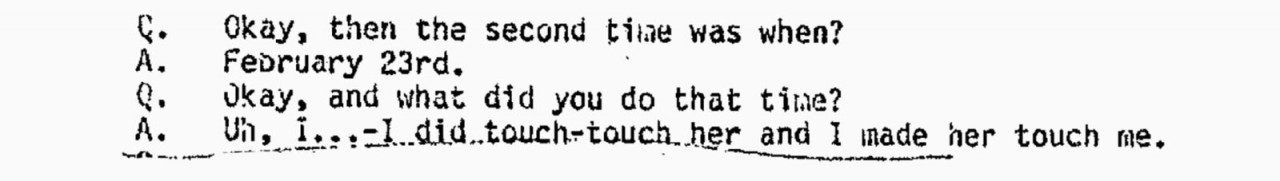

最终,在这次谈话中,Mouser承认,

他觉得自己可能做了一些性侵的事情,“我不知道……就嗯……可能做了一些愧疚的事情,我不知道。”

–

1986年12月中旬,Sherri上报案件六个月之后。

Rhodes-Johnson警探终于向安克雷奇镇检察官办公室(DA)发送了一份案件报告,要求DA对这起性虐未成年人的案件进行审查。

出乎警方意料的是,在看到报告之后,DA认为证据不足,并没有立刻起诉Mouser,反而要求当地警方进行更多的审问……

审问对象甚至包括学校的护士,

没办法,这个案件又打回到了警方,他们又开始了新一轮的调查……

这边,案件没有任何进展,

另一边,年幼的Sherri情况也不好……

首先,她的生活很不安定。

在汇报遭到性侵之后,阿拉斯加州政府把Sherri从母亲家里带出,随后让她辗转生活在了多个家庭里,有她的亲生父亲家,亲戚家,朋友家,甚至还有陌生的寄养家庭。

其次,没有人给Sherri提供案件信息。

警方和她没有任何交流,没有法院传信,也没有检察系统的人找过她,所以她根本不知道案情处理情况。

最重要的是,没有人在乎Sherri的心理状况。

她只在住在舅舅家的时候收到过一次心理咨询,除此之外儿童福利机构没有给过她任何帮助。

理论上,她应该每个月接受社工的探视,时不时接受法定监护人的探访,但是,都没有。

在离开舅舅家之后,她被丢到了一个寄养家庭,在那里她被住家的儿子殴打。同时,因为寄养家庭的忽视,她彻底失去了做心理咨询的机会。

多年之后,儿童服务办公室在一封邮件中回复道,

当时因为许多新法律和政策的出台,性虐待指控的调查方式也发生了改变。Sherri的个人资料也在当时因为政策原因被损毁了。这也导致社工们没能关注到她。

–

Sherri过得不好,但Mouser过得挺滋润。

他依然是自由身,并且依旧和Sherri的亲生母亲Beth Blake保持着夫妻关系。

在12月,Beth和他签署离婚协议,第二年三月份生效。

只是,这个婚不是“真离婚”。

Mouser事后告诉警方,这次离婚不过是Beth企图获得Sherri监护权的“策略”。

她意识到,离婚是让她找回女儿的唯一办法,于是她选择了短暂的离开Mouser。

但实际上,此时她已经怀上了Mouser的孩子。

(Beth和Mouser)

事实证明,Beth的想法完全没错——在离婚不到一个月之后,政府就把Sherri又丢回给了Beth。

这之后的几个月,是Sherri和哥哥童年最快乐的时光,

在Mousier离开之后, 没有人会对他们进行身体和心灵上的虐待了,母亲Beth的精神状况也变好了许多。

只可惜,好景不长……

在1987年8月,Beth又和Mouser勾搭上了,“几乎每天都和Mouser进行个人接触”。

更糟糕的是,她又一次把Mouser带进了自己家,让他和两个孩子生活在一起。

–

“Mouser用尽一切办法摧毁了我的母亲。”Sherri的哥哥Donald Patterson回忆道,Mouser时不时就会暴走和虐待Beth,“他就是一个瘾君子。”

而对于Sherri来说,这样的生活就如同噩梦一般,她曾千方百计,鼓起勇气逃离,但是最终又落到这个田地。

在11岁这年,她又被Mouser性侵了。

“执法部门也没有办法。”警探Rhodes-Johnson事后表示,“她会回家是因为她的母亲在保护这个男人。”

家庭和青年服务部门(DFYS)以为她安全了,就把她送回了家,谁知他们都被Beth和Mouser给骗了……

在当时,DFYS的程序一向是“走得飞快”,

在发现出现虐待情况之后,立刻把小孩带离家庭,在认为家庭安全之后,哪怕之前出现过犯罪行为,也会立刻把小孩塞回原来的家庭之中。

当然,理论上这样的孩子每个月都会有社工进行回访,只是Sherri从来没有享受到。

她像是被所有人抛弃了。

福利机构不管她,警方不管她,她的母亲也不管她。

她回到了自己家,而Mouser也回来了。

“我感觉自己好像不是被爱着的。”Sherri说,“一点也不被爱。我就感觉我好像无关紧要。”

–

到了1987年9月,Mouser自己开始坐不住了。

在Sherri举报了他一年零三个月之后,自己居然啥事儿也没有?也没人找他?他自己都觉得荒唐。

于是在9月2日,他自己跑到了警察局,咨询案件情况。

依旧是警探Rhodes-Johnson接待的他。

两个半月之前,警探Rhodes-Johnson又提交了一份案件报告,并且按照检察官办公室的要求放入了新的对学校护士,Sherri母亲和Sherri的审问陈述。

但是两个半月过去了,案件依旧是“待定”状态。

于是,面对Mouser,她只能表示,

因为DA的案件积压严重,你暂时还没有被起诉,也暂时不会被逮捕。

没想到,Mouser在此时突然开始自我坦白。

他向警探承认,自己仍在在和Sherri的母亲Beth见面,住在一起。

他表示,自己依旧在疯狂喝酒,打架。

他还表示,Beth怀了自己的孩子,这让他突然成长。

值得一提的是,

在这个时期,Sherri的继母曾向福利机构举报Mouser和Beth仍在保持关系一事,但是福利机构没有采取任何措施,也没有调查Sherri的家庭环境如何。

Mouser对警探Rhodes-Johnson的坦白还在继续……

说着说着,他似乎不满足讲近况了,突然开始清晰的讲述了对Sherri的性侵过程。

第一次是在Sherri十岁生日三天之后,

他猥亵了她,并且警告如果她举报,那么“他去监狱,她去住寄宿家庭”。

第二次是在两个月之后,Mouser生日当天。

第三次是在1986年5月。

他说,自己从小成长在一个充满暴力和不健康的家庭之中,在青少年时期就醉酒,犯了很多错。

但是现在,一个新生孩子的出现让他决定洗心革面,重新做人。

他表示,自己已经在戒毒了。

他说,自己前来警察局就是来自首的,他不希望最后和Sherri对簿公堂。

同时他认为,自己的这个案件和DA需要处理的其它案件相比“微不足道”,希望自己能够尽快被逮捕。

他还表示,Beth就在警察局外等着他。

虽然有些诧异,但警探Rhodes-Johnson第一时间保存好了录音证据。

她表示,自己明天就会去DA问问办案进度,并且保证,会尽快逮捕他,不会让他再“等”上一年半的。

但结局,大家已经知道了,Mouser从来没有被逮捕。

这是因为,有一个人在努力阻挠,那就是Sherri的母亲,Beth Blake。

–

在34年后的电话连线上,

几番寒暄之后,Sherri问Rhodes-Johnson的第一个问题是,“我妈妈知道吗?有人跟她说吗?”

Rhodes-Johnson认真的回复她,“我希望我能说她不知道,因为这样你可能会好过点。但是她知道。而且在我整个职业生涯,只有极小极小一部分的母亲,不知道发生在孩子身上的事情。”

Rhodes-Johnson在1987年找Beth谈过话。

Beth也承认,社会服务机构曾经打电话给她,告诉她正在对Mouser展开调查。

她说,自己曾和Mouser对峙过,但是Mouser总是回避她的问题,久而久之,她就懒得管了……

就这样,她不仅和性侵女儿的男人住在一起,还在1988年和1989年,又和他生了两个女儿。

Sherri也不得不在12岁的年纪就开始照顾自己的妹妹。

孩子的出生,并没有让Mouser如他所说的“改头换面”。

事实上,他依旧和Beth一起,嗑药,酗酒,玩耍。

“他和她都虐待我,还有他们嗑药,让我照顾孩子,我感觉整个世界都在辜负我。”Sherri说。

一位在80年代和这家人相熟的朋友表示,Beth也曾在青春期被强奸,“Sherri的妈妈真的是完全崩溃了。我不认为她有能力照顾好自己的孩子。”

–

1987年10月,在跟Mouser会面的第二天,

警探Rhodes-Johnson就立刻对话DA办公室,希望他们可以立刻审理Sherri的案件。

两周之后,阿拉斯加州DA办公室指控Mouser犯有三项性虐待未成年人的罪名。地方法院也发出了传票让Mouser出庭。

但是,这张传票并未送达,因为Mouser失踪了……

Mouser的住所突然被烧毁,邻居再也没有见过他。

同一个时间段,Mouser从工作的地方辞职,没有人知道他究竟去了哪里。

1987年10月14日,法院发布Mouser的逮捕令。

可笑的是,阿拉斯加州警却一直都没有找到他。

好端端的,人还能失踪了?

不能,因为Beth把他藏起来了……

在1987年12月,州警来到了Sherri和她母亲Beth所住的家里,寻找Mouser,但被Beth打发走了,

她告诉他们,“他不住在这里。”

在1988年4月,阿拉斯加州警第二次前去Beth家中寻找Mouser的的踪迹,

此时,他们还拿到了Beth的逮捕令(因为偷窃),但是她最终没有被逮捕,因为她一直抱着自己刚刚出生的孩子。

“如果母亲坚持要保护这个男人,藏匿他。而Sherri只是个孩子,那我们能怎么办?”警探Rhodes-Johnson说。

除此之外,她也承认,在把案件交给DA之后,

DA没有向她寻求帮助,也没有让她寻找Mouser,所以她不清楚案子后来变成什么样了。

–

那Mouser究竟去哪儿了呢?

实际上,他一直大摇大摆的在所有人眼皮底下,就在安克雷奇镇上生活和工作。

不仅如此,他还频繁和执法部门打交道。

在1988年,Beth即将生产的时候,Mouser变的非常暴力,整天殴打Beth,企图勒死她。

有一天,Sherri终于忍不住了,打电话报了警,但没等她说完,电话就被Beth抢走。Beth告诉警方,一切都很好,随后挂断了电话。

除此之外,Mouser还在当地的洗车场工作,他经常洗警车,与警官们接触,但是没有人发现他。

甚至在1988年4月,就是州警到他家搜查他的同月,

他还因为洗车场的偷车案件做了证人,写了陈述交给了警方,但是警方也没有在意。

最夸张的是在1988年8月,Beth因为盗窃被逮捕,

Mouser走进了法院,为Beth做了证,并且如实说出了自己的姓名和地址,他依旧没有被逮捕。

这次倒不是因为他的身份没有被发现,而是Beth的辩护律师联系了法院的同事,给Mouser的案件做了手脚,让他的案子被“悄悄搁置”了。

——这代表,当Mouser走进法院作证时,不会触发自己的刑事逮捕令。

直到1989年,Mouser在安克雷奇镇外的一个小镇进行临时工作,因为不相干的事情被当地警方盘问,

随后,当地警方发现了他的逮捕令,把他逮捕,他这才被遣返安克雷奇,关进了监狱,等待保释。

此事,距离Sherri举报他性侵,已经过去了三年。

1989年8月,Sherri13岁这年,

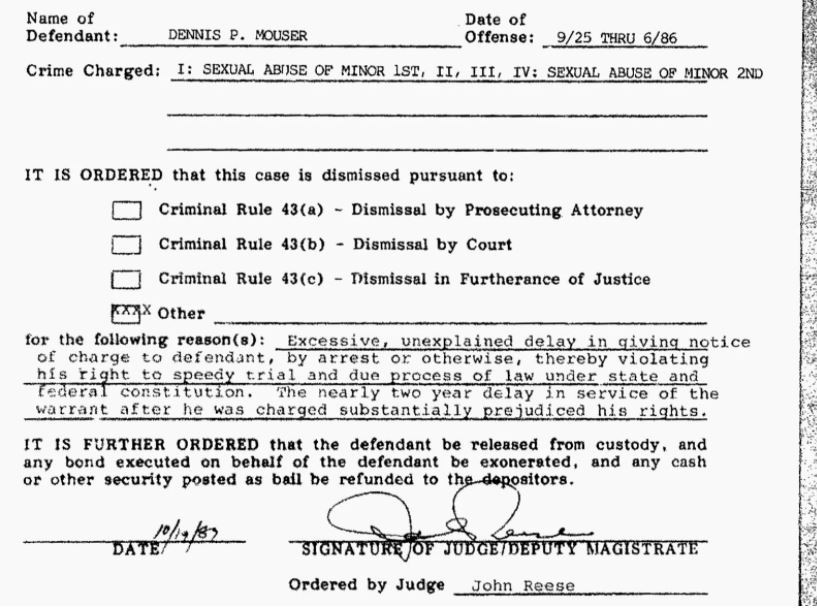

她的继父Mouser终于被陪审团起诉,一项性虐待未成年人的一级罪名,和三项二级罪名。

但是Mouser并没有认罪。

而且,当庭审日期10月9日就要到来时,他的律师还起草了一项议案,要求驳回起诉书。

理由:阿拉斯加州逮捕和起诉Mouser的时间太长,侵犯了Mouser的“迅速审判权”。

(注:“迅速审判权”,在刑事诉讼领域,是指被追诉人在受刑事指控后,有权获得及时的审判。)

律师表示,距离Sherri举报已经过去了三年,Mouser已经无法进行合适的辩护了。

Beth和Mouser都作证,他们在逮捕令发布之后,多次与执法部门接触,但是一直没有被逮捕。

就这样……

整个审判都歪楼了。

接下来两天,整个法庭上没人讨论Sherri是否真的被性侵了,而是在讨论州法院迟来的审判是否有理可循,以及州警到底是为什么花了这么大力气才找到Mouser。

最后法官认定,由于州政府“过分,无法解释的延误”,侵犯了Mouser的快速审判权。

于是,他驳回了这个案件……

整个案件居然就这样“无厘头”的关闭了!

法庭上甚至都还没呈上任何可以证明Mouser究竟是有罪还是无罪的证据——包括他在警察局承认自己性虐待Sherri的证据,也没有在法庭上出现。

当初判决案件的法官John Reese如今已经退休了,他说他不能评价个案,也不记得Sherri的案子了。

不过他表示,“快速审判权”案件是很少见的,但是检察官有责任及时提起诉讼,否则,法律就会要求法官驳回案件。他说:“法官的自由裁量权的确很有限。”

警探Rhodes-Johnson还记得自己走出法院时的心情,

“我们走出法院的时候,真的是不敢相信……好像有人对我们打了一拳。”

“他们放弃了Sherri的权利,和Mouser的权利相比,他们放弃了她的。”

在接下来两年,Mouser的案件继续搅动着阿拉斯加州的法律体系。

地方检察官对法官的判决不服,提出上诉,提交了他们为逮捕Mouser所做的“努力”的证据。

但Mouser的律师坚称,是地方检察官办公室的能力不足,没能履行基本职责。并且表示,如果不是Mouser主动接受审问,那么这个案件根本不会出现在他的头上。

阿拉斯加上诉法庭开始对此案进行审查,

这一审查,又是很久……

另一边,Sherri正在经历可怕的家庭暴力。

在法院驳回案件两个月之后,Beth和Mouser爆发了激烈的斗争,Mouser打了Beth的脸,Beth对他提出了指控。

最后的结局是,未经Beth的许可,Mouser不可以出现在他们的家中。

但是,也不知道是旧情复燃还是怎么回事,

Mouser依旧和他们一起生活着,Beth至少两次对Mouser提出了家庭暴力紧急保护令。

Mouser还曾经在车库自杀,最后是Sherri发现了他,这一幕也成为了她同年时期的创伤之一。

到了1990年10月,终于,Beth和Mouser感情破裂了。

她要求获得两个女儿的监护权。

(16岁的Sherri)

几个月之后,1991年2月,

上诉法庭的审查结果终于出来了……

法庭表示,

阿拉斯加州为逮捕Mouser所作的努力“显然不够充分”,认为逮捕Mourse需要拖延20个月是非常不合理的。

所以,结果一样。

上诉法院又把案件打回了初审法院。

这一次,依旧是法官John Reese负责主持,

他最后保持原判,认定是政府没能履行指责,“能得出的唯一的结论就是,政府根本就没有努力实施逮捕令。”

在1991年12月23日,法官再一次驳回Mouser的案件。

Mouser无罪释放。

法院最后宣布驳回的日子,是Sherri16岁生日的第三天。

此时距离她在学校大哭已经过去了六年半。

这个案子收集证据花了很久,提起起诉花了很久,逮捕花了很久,最后的审查也花了很久……

但到最后还没有审判就结束了。

真的很荒唐。

一个月之后,Beth举家搬到了华盛顿州。

Sherri选择离开母亲,走自己的路,她在全国各地游荡,最后又回到了阿拉斯加。

在她20岁那年,Beth因为丙型肝炎住院,第二年去世。

临死前,她依旧向Sherri否认自己对性侵事件知情。

而Mouser的后半生则可以从犯罪记录里看到,

他酒驾,行窃,有两名女性指控他家庭暴力。

他在2009年去世,但是Sherri在2017年才知晓这事。

Sherri在23岁那年加入了海军,她在军队里遭到了强奸,但是她没有举报,因为担心被报复。

多年之后,她被诊断出患有“创伤后应激障碍”。

在2017年,她搬回了安克雷奇镇。

在这里,她参加了人类服务和心理学的大学课程,这些课程有助于帮她应对创伤。

“我意识到我小时候做了我应该做的事情,是我的母亲辜负了我,是整个系统辜负了我。不是我的错。这种事情对于受害者,尤其是对儿童受害者来说,真的太难了。”

如今,Sherri生了重病,

在对未来充满不确定之际,她决定讲述自己的故事。

电话连线Rhodes-Johnson,两人的重逢是一个机遇,也是一场属于彼此的救赎。

Sherri需要让Rhodes-Johnson看到,正义是如何辜负了她,她又是如何靠自己的努力生存下来的。

Rhodes-Johnson希望Sherri看到,自己一直都有在为她的案件奔波,自己没有辜负她。

到了这个年纪,也许两人都可以释怀了,

但他俩都知道,原本,Sherri可以过上更好的人生。

ref:

https://www.propublica.org/article/her-stepfather-admitted-to-sexually-abusing-her-that-wasnt-enough-to-keep-her-safe