“我知道,恨人是不对的。但我真的忍不住去恨他们。”

这是南希·沃克玛(Nancy Womac)在最近NBC采访中说的话。

她有充分的理由这么想。在寻找、等待了40年后,她终于在今年见到自己的女儿梅勒妮·斯宾塞(Melanie Spencer)。

从一开始,南希就不想和女儿分开,但为了几百美元,她住的寄养机构把孩子卖了……

南希是美国人,从小在佐治亚州的道尔顿市长大。

因为父母没有抚养能力,她和弟弟妹妹由祖父母照顾,童年过得还算幸福。

但在南希10岁那年,祖父去世,祖母被诊断出患有癌症,政府把孩子们送到道尔顿市的孤儿院,在那里她们从小孩变成少年少女。

16岁那年,南希恋爱了,男朋友是孤儿院里的一个男孩。因为缺乏性知识,她很快怀孕,在胎儿三个月大时,孤儿院知道了。

孤儿院院长告诉南希,她是在给孤儿院蒙羞。为了让她反省,也为了保住孤儿院声誉,院长让南希连夜收拾行李,去密西西比州哈蒂斯堡的贝塞斯达少女之家住。

刚开始,南希还挺高兴,因为她的妹妹就在贝塞斯达少女之家。

一年前,因为偷偷抽烟被发现,妹妹被送到贝塞斯达。

院长说妹妹是自愿去的,贝塞斯达是一个颇有名气的基督教寄养机构,可以净化她们的灵魂。

南希和孤儿院员工坐上汽车,从佐治亚州开往密西西比。

当车刚到州际公路上时,员工突然告诉她一个消息:这孩子她不能留,必须让贝塞斯达送给品质优秀的基督教家庭。

“我当时的第一反应,就是跳车逃跑。”南希在采访中说,“因为我真的想要这个孩子,我想留住她。”

她哭了起来。

和很多人想的不同,虽然南希当年只是一个少女,但她很喜欢小孩,也想自己抚养孩子。

她觉得自己快成年了,等成年后她从孤儿院搬出去,可以一边打工一边照顾孩子。

但显然,孤儿院不打算让南希这么做,于是,她计划到贝塞斯达后偷偷溜走。

但等南希真的到贝塞斯达后,她发现自己大错特错了,

如果说孤儿院是管理严格,那么贝塞斯达少女之家就是一个专门关押少女的牢狱。

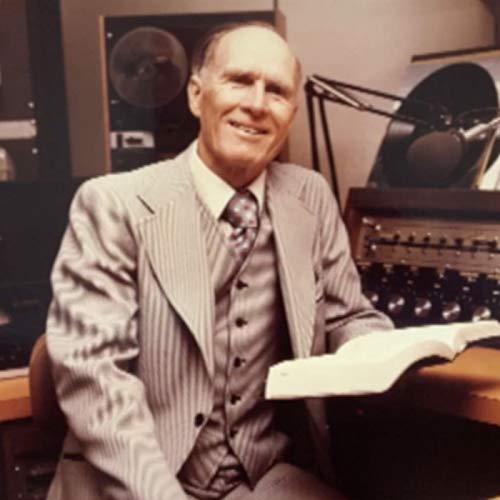

贝塞斯达少女之家是美国原教旨主义牧师莱斯特·罗洛夫(Lester Roloff)创立的,专门用来整治“不良少女”的寄养机构。

罗洛夫是美国诸多青少年之家的创始人,他相信用上帝的圣言,可以让酗酒的少年、未婚先孕的少女、叛逆的孩子,或者仅仅是有学习障碍的学生,变成受社会喜爱的正常人。

他建立的机构都非常严厉,在这里,唯一被允许阅读的书是《圣经》,没有课外书、电视和电话,每天的活动牢牢限制在祷告、打扫和听罗洛夫的广播布道上。

为了防止青少年逃跑,所有机构的门窗都上锁,如果有人试图开窗,警报会自动拉响。

每个宿舍房间有一个对讲机和扬声器,用来保证领导和宿管时刻沟通,确认青少年动向。

没有机构允许,任何青少年都不得与外界沟通,甚至和父母的每月通话都会受到监控。

在罗洛夫的众多青少年之家中,贝塞斯达少女之家还要更糟糕一点,因为体罚极其严重。

南希刚到贝塞斯达就看到她的妹妹,但对方像是没看到她一眼,一句话都不愿意对她说。

她很快发现,原来贝塞斯达是禁止少女之间交谈的,如果被发现说话,她们会被木棍狠揍。

贝塞斯达有两根专门用来打人的木头,一根有半英寸厚,18英寸长,另一根是劈开的棒球棒,因为打人次数多,上面有不少孔。

任何小错都会招致殴打,比如悄悄聊天、背错经文段落、被子没叠好、地板拖得不够干净、说机构坏话。甚至一个眼神不对,木棍就会招呼到身上。

南希亲眼看到一个女孩因为早上5点半,不想起床做祷告,被工作人员拖到淋浴室里,打了好几个小时。

“来到这里后,你会自动开启生存模式。”南希说,“你每天只会想着,‘我该怎么做才能避免被扇耳光、被棍打、被拳揍?’ 你能做的就是闭嘴保持沉默,忍过去。”

南希意识到,从贝塞斯达逃走是不可能的,她试图说服工作人员,让她留下自己的孩子。

但工作人员不屑地说,她“没有权利”要自己的孩子,“孩子会去值得拥有的家庭,而你不值得”。

未婚先孕的少女在这里处于底层,牧师和工作人员说她们行为非常邪恶,连杀人犯都比她们好。

“妓女”、“婊子”也是南希常听到的骂她的脏话,她只能忍受,不敢反驳。

唯一给她安慰的是妹妹,虽然不能聊天,但妹妹每次在厨房干活,都会给她偷吐司吃。

贝塞斯达的女孩们总是处于饥饿状态,因为罗洛夫认为暴食是堕落的行为,所以给的食物只有正常人的一半,有时甚至只有果汁。

对处于怀孕状态的南希来说,这太难受了,营养全靠妹妹的吐司支撑着。

随着临产日一天天到来,南希逐渐绝望。

“我每天都在哭。我平常不敢哭,只有祷告时可以哭,因为这样他们会以为,‘她是认真在祷告,她在和上帝沟通。’ 完全不是的,但我只敢这时候哭。”

临产前两周,贝塞斯达把南希送到田纳西的查塔努加市,让当地的寄养家庭送她到医院分娩。

她被注射了镇静剂后,就什么都不记得了,第二天醒来,护士也不让她看自己的孩子,甚至孩子的性别也拒绝透露。

一个护士偶然说出,是女孩后,南希问医生她什么时候能见女儿。

医生勃然大怒,发誓要炒掉那个护士,还说:“你怎么知道你有个女儿?你不应该知道这件事!”

“我到现在都记得他说的话。从那时起,我的心里就有一个空洞。我没见过我的女儿。”南希说。

南希不知道她的女儿被送给了谁,但她以为是普通的领养,后来她才知道,贝塞斯达是把孩子以250美元的价格卖了。

其实,在南希生孩子的5年前,密西西比州和德克萨斯州就在调查罗洛夫卖孩子这件事。

不少女孩离开机构后,告诉警方她们的孩子是被强行带走的,只要有基督教家庭愿意出250美元的“爱心礼金”,罗洛夫就把孩子给他们。

所有女孩在生孩子前,都会被机构送到其他州,这样婴儿就没有来源记录,之后也无法追查。

当时的媒体说罗洛夫卖孩子持续了至少十年,已经形成一个灰色的“婴儿市场”。

1975年,记者和政府机构调查这件事,但罗洛夫以“宗教自由”的名义,拒绝配合调查。

为了规避监管,他还把贝塞斯达从得克萨斯搬到密西西比,因为限制更少。

(实际上,因为法律漏洞,贩卖婴儿在密西西比直到2009年才算违法)

“我怎么会伤害孩子们呢?”罗洛夫在法庭上说,“孩子们是我最宝贵的财富。”

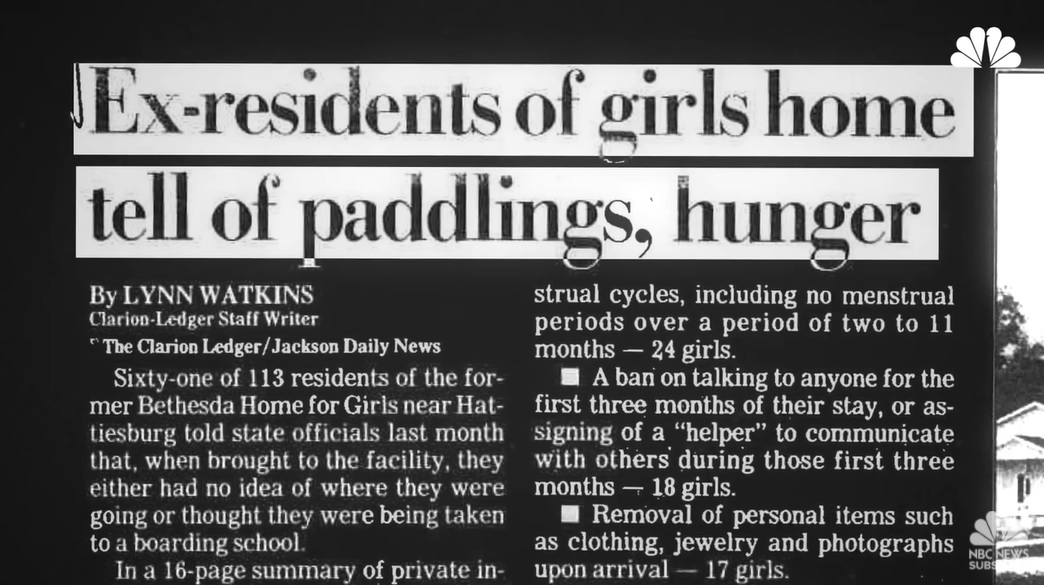

1982年,因为一名警官的女儿遭受虐待,记者再去贝塞斯达调查。

虽然罗洛夫受到当地治安官、检察官和政党的支持,但记者在和女孩们交谈中,收集到重要的证据。

一个化名叫托尼亚的女孩趁人不注意,把藏在胸罩里的纸条交给记者,上面写着她们在机构的遭遇。

那年春天,女孩们挨个在法庭听证会上作证。法庭收集到数十份女孩停经的报告,还有医生将她们和集中营里的女性做对比,发现她们的身体状况很像。

关于卖婴儿,女孩们说她们被强迫签下同意送养的文件,领养家庭是谁完全不知道。

罗洛夫发誓他们没有卖婴儿,但律师收集资料后发现,至少有100个婴儿是母亲不同意的情况下送走的,机构也收了“爱心礼金”。

1984年,官司还在打的时候,仍然有父母不断把孩子送往贝塞斯达。

那年初,一个化名叫MI的女孩成功逃出来,向当地官员控诉她受到虐待。

哈蒂斯堡的临时法官前来调查,在机构领导面前,100多个女孩面无表情地说,罗洛夫救了她们的命,她们是有罪的人。

直到一个女孩跳出来说:“法官,快让我离开!他们在打我们!”

这起事件加快了庭审,1986年,法院宣布贝塞斯达是“非法的拘留中心”,下令关闭,里面117个女孩的监护权归政府所有,之后把她们送回家。

至于罗洛夫,他在四年前因为空难,已经死了,没有被法律惩罚。

在孩子出生后的那年,南希和妹妹被姑妈领养,早早逃离了贝塞斯达。

之后,南希像大多数人一样,结婚生子,但她心里仍然空荡荡的,想着那个从未见过的女儿。

她会给女儿算日子,什么时候该说话了,什么时候该上学了,她都想着。

每年女儿的生日,她还会做一个生日蛋糕。

“我知道这么做毫无意义,但我就是想给她做蛋糕。我心里想着,今天过后,她12岁了,13岁了……就这样想着。”

南希试过找女儿。她曾经找了个律师,但对方说她当年确实不够格当母亲,机构做的没有错。

她又去找儿童福利局,说她的孩子是被强行送走的,但福利局不相信她说的话。

接着,南希去找当初生孩子的医院,但医院里没有任何她生产的记录。对这一切,可能罗洛夫早就料到了,从一开始就清除了她们能找到孩子的线索。

一年年过去,南希彻底失望了,她不指望重新见到女儿,但仍然每年给她做蛋糕。

到2018年,一个南非女子开始找自己的亲生母亲。

梅勒妮·斯宾塞从小就知道自己不是亲生的,她的养父母是南非的传教士,早早告诉过她。虽然养父母对她挺好,但“非亲生”这个事实,仍然让她感到有些无法融入。

在梅勒妮刚刚成年时,有过找亲生母亲的念头,但她担心亲生母亲可能不想见她,也许从一开始就不爱她。

她犹豫了很多年,等她的两个孩子出生后,心想该怎么和他们解释自己是怎么来的。

于是,2018年5月,梅勒妮在家谱网站Ancestry上提交自己的DNA样本,看看能不能找到什么亲戚。

她原本没抱什么希望,但没想到,她真的找到自己的姨妈,谢丽尔·布莱克维尔(Cheryl Blackwell)。

谢丽尔就是南希的妹妹,2019年12月底,她终于看到梅勒妮发的信息。

南希刚好在旁边和她吃饭,看到信息后,马上开始哭泣。

“我知道这就是她。”

因为疫情,南希和梅勒妮只能在脸书上聊天,她们经常视频,分享彼此的故事。

今年8月,在两人都打了疫苗后,她们终于第一次面对面。

虽然看过很久梅勒妮的脸,但南希拥抱她时还是忍不住哭起来。

“她是那么漂亮,那么聪明。我真高兴,感觉就像在梦中一样。我现在都感觉像在梦里。”

梅勒妮带着孩子们来看南希,南希也带着家人们和她合影,她觉得幸福,但仍然悲伤。

“很多人说,让这一切过去吧,我们要向前看。没错,我是和梅勒妮团聚了,但是这些年,我和她仍然错过太多太多。这件事在我心里过不去,我不原谅。”

南希在脸书上找到其他贝塞斯达的受害者,她们建了一个群,互相帮忙找孩子,但很少人像她那么幸运。

受害者们也希望告诉社会,当年发生在她们身上的事,是寄养机构不受监管的后果。她们希望推动法律变革,让这样的悲剧不再发生。

但这是很难的,实际上,在罗洛夫死后,类似贝塞斯达的机构在美国遍地开花,也发展到全球。

它们有很多名字,寄养机构、荒野计划、新兵训练营、行为矫正机构、宗教寄宿学校、问题少年收容所。一批机构被打压后,另一批改头换面后再次出现。

但它们的本质都是一样的,用极端的规则和体罚,矫正被父母认为有问题的孩子。

去年,“希望之环女孩牧场”的创始人女儿就在Tiktok上曝光,父母建的改造牧场虐待儿童,强迫十几岁的女孩互扇巴掌,强迫她们吃掉自己的呕吐物。

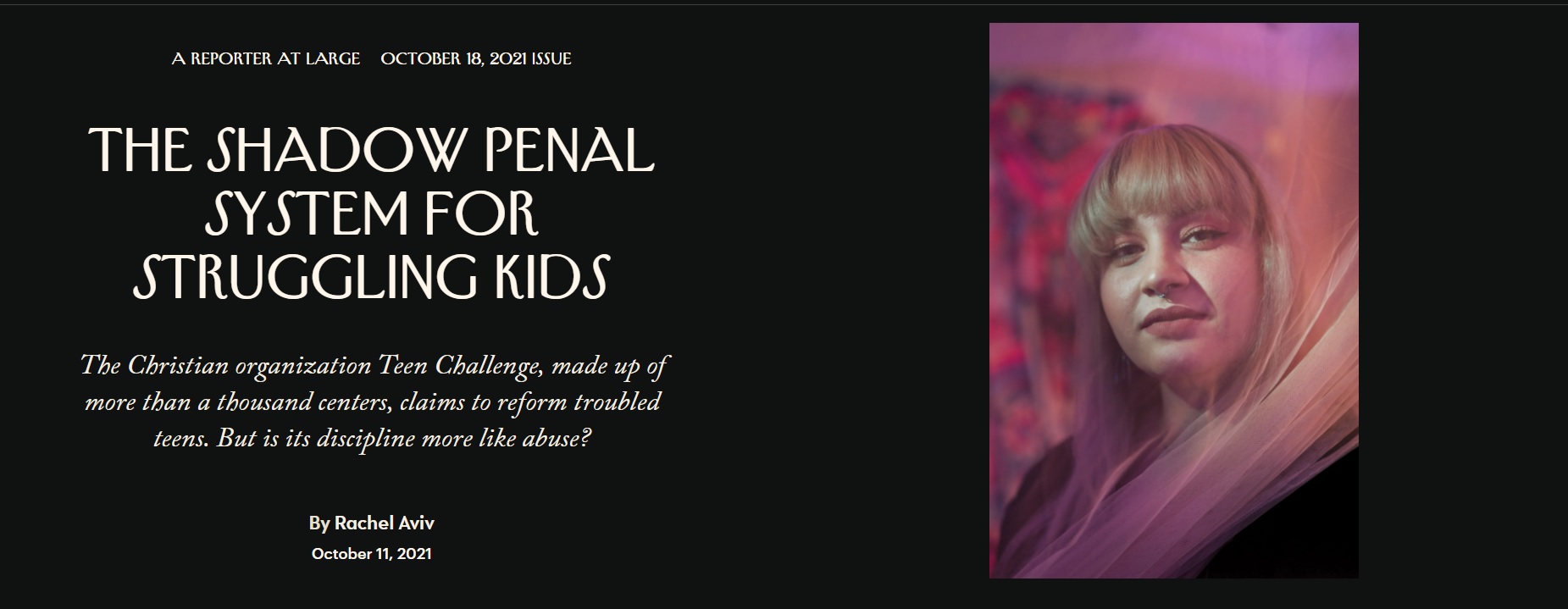

今年,基督教组织“青少年挑战”被媒体曝光,有60多个女孩在里面被迫放弃孩子,孩子生下后被强行送走。

她们也受到严重的身体虐待和情感虐待,不能和男生有任何接触(目光接触也不行),女生之间也不能触碰身体,患有抑郁症的人要扛着石头生活,被控有性瘾的人要腰系着重物。

因为糟糕的环境,去年5月,一个女孩在“青少年挑战”里死亡。

“我们想找到我们的孩子,我们更想永远关闭这些地方。”贝塞斯达受害者辛迪·肖特(Cindy Schott)说,“真的很震惊,为什么到2021年,这样的机构仍然存在?”

有需求就有市场,只要未成年人仍然不被尊重,不被视为完整的人,这样残酷的机构就少不了。

也许法律监管能够有所抑制,但因为机构的换皮速度,这也许会很慢。

不管怎样,先重视,再改变,总比什么都不做好……