“咔嚓”,一瞬间,丽贝卡用力把小鼠的脖子往外拧,让它脊椎断裂。

一只死了,再下一只。

这些吱吱乱叫的小动物,在她手中变得绵软,最后悄无声息。

这样的动作,丽贝卡每天要做10次,持续了十多年。

她估计,在整个职业生涯里,她杀死过30万只动物,绝大多数是小鼠,有时是仓鼠。

杀死动物的方法各不相同,有时是注射过量的麻醉药,有时是把动物放入密封空间,不断提高二氧化碳浓度。

但最常见的,还是颈椎脱臼处死法,也就是拧断脖子。

丽贝卡不是心理变态,她是一名生物医学研究机构的动物实验研究员,利用动物实验,做传染病研究。

(网络图片)

在媒体和影视作品中,像丽贝卡这样的人经常被描绘为心狠手辣的魔鬼,天生喜欢虐待动物。

但最近的媒体报道,研究员们也是动物实验中的受害者,巨大的伦理道德压力让他们陷入精神危机。

“丽贝卡”不是她的真名,在媒体的采访中,为了保护身份,她选择用化名。

她说,一开始她是怀着拯救全人类的心态进入传染病研究行业的,但随着杀的动物越来越多,她开始怀疑自己。

“圣诞节前的最后一周是最糟糕的,我一整天都在扭断它们的脖子。”丽贝卡在采访中说,“不得不杀死这么多动物,造成它们的痛苦,常常让我觉得自己的存在没有多大意义。”

工作到第八年,她开始质疑自己工作的伦理问题,之后负罪感和悲伤越发强烈,她开始酗酒,恐惧工作,甚至想要自残。

“我经常和同事们开玩笑,如果情况太糟糕,我们就一起从三楼跳下去。这样不至于摔死,但可以休息一段时间,不用杀动物。”

抑郁、创伤、压力,这些情绪缠绕着她。她不是唯一面对这些的人。丽贝卡表示,几乎所有在她的实验室工作的人,都有此类感受。

“必须承认,这不是一份正常的工作,每个人都被自己要求去做的事压得喘不过气。”

和大众的“白衣魔鬼”的想象相反,科罗拉多州立大学的伯纳德·罗林(Bernard Rollin)博士在2011年观察到,绝大多数研究人员在进入动物研究领域的时候,目的是为了帮助动物。

“但他们的日常工作却是杀死动物,或故意制造痛苦、疾病,和其他有害状态。正是对动物的热爱,最终使他们绝望。”

在心理学上,还有个专业术语,叫“关爱-杀戮悖论”。也就是自己明明喜欢,甚至想要饲养某个动物,但又不得不杀死或目睹杀死它们。

这种扭曲感,会引发紧张、创伤压力、道德不确定性和情感疲惫,在医疗人员、动物救助站员工和动物实验员工上很常见。

去年,美国学术团队做了一项针对动物实验研究员的大型研究。

他们通过调查美国和加拿大800多名实验室工作人员,发现他们的心理疾病(比如创伤压力、情感疲惫)与日常做动物实验有明显关联。杀害动物的次数越多,心理创伤就越大。

这和另一个实验的结果类似,当动物救助站的安乐死次数越高时,员工的离职率就越高。

让人意外的是,研究还发现,很多实验室工作人员会把动物当作自己的宠物来对待,哪怕公司只要求把它们当作工具。

有40%的实验室工作人员承认,他们经常会给动物们取名字,对它们有感情。

当然,这也加剧了他们的心理创伤,因为实验室里的动物总有不得不死的时候。

西卡罗莱纳大学的心理学教授哈罗德赫尔·佐格(Harold Herzog)在研究人与动物关系的论文里,说过他的同学罗恩·尼泊(Ron Neibor)的故事。

尼泊的博士论文研究的是哺乳动物的大脑视觉皮层。因为尼泊比较喜欢猫,他就把猫咪作为自己的研究对象。

按照实验方案,他先把猫咪大脑上的特定部位故意破坏了,然后让它们做任务,记录它们的表现。

一开始,他还是很铁石心肠的,但之后一年,因为天天和猫待在一起,尼泊对它们产生了感情。他给它们取名字,和它们玩耍。

几乎每天,尼泊会把猫咪们从笼子里放出来,带着它们在学校草坪上漫游。它们基本成了他的“宠物猫”。

在实验快结束的时候,一个严重的道德危机来了:

学校需要确认猫的大脑确实在正确位置上遭受破坏,所以,必须进行大脑切片。

也就是说,必须把猫杀死,割断它们的头,从头骨中取出大脑,然后用化学方法硬化神经组织,将其切成薄片。

那几周时间,尼泊是恍恍惚惚的。同学们知道他对猫的感情,愿意代替他“做脏活”,他拒绝了。之后的每天,他杀死了12只猫,切下它们的头颅。

他的情绪明显变得沮丧,精神不稳定,开始离群索居,不愿和人交谈。哈罗德赫尔·佐格说,这是他面对自己的研究带来的道德后果。

这样的故事并不少见。一个化名叫伊丽莎白的前动物实验工作人员告诉媒体,每当她给老鼠做颈椎脱臼术的时候(也就是扭断脖子),她都会哭得眼睛肿掉。

“它们的身体很脆。”她说,“那种感受永远不会离开你的脑海。此刻,我都能从我的手指上感觉到。”

在实验室工作几年后,伊丽莎白被诊断出有重度抑郁症,之后辞去工作。

在过去的五年,她每周去看一次心理医生。她说,她认识的大多数动物研究人员都有这样的经历。

《兽医科学前沿》上的研究认为,研究人员遭受到心理创伤,最大的原因来源于缺乏社会支持。

社会的歧视,管理层冷漠,和不科学的动物研究制度,都使研究人员独自承担着沉重的道德压力。

社会歧视就不说了,很多人认为能对动物下手的人多少有点不正常。

而管理层,更是压抑着员工的痛苦,不然他们说出来。

丽贝卡说,在她的实验室,有一条不成文规定:如果你对这份工作有疑问,那么有问题的不是工作,而是你。

“我工作的地方有一条规定,就是保持缄默。在大多数情况下,管理层希望员工们表现正常。但他们没有意识到,一天之内杀死100只动物,真的会对人产生负面影响。”

伊丽莎白也认为,科研机构需要给研究人员提供一个表达情感、卸下情感包袱的出口。

“现在的问题是,我们不被允许生气。我们需要为实验室里的动物们生气,因为它们被虐待、被忽略,正在忍受折磨。但当你是这个系统的一分子时,你会感到无能为力,即使你是照顾它们的人。”

目前的动物研究制度,丽贝卡也认为是有问题的。

“有太多动物在没必要的情况下繁衍出来,然后被杀掉。”

她提到自己曾在一个“特别无能的经理”手下干活,他无法准确预测未来实验需要的小鼠数量,因此,总是往多了算。

这导致实验室里生产出过量的小鼠,每过三个月,丽贝卡被命令杀死所有不再适合研究的小鼠,也就是年龄超过6个月大的。

那段时间,被她杀掉的小鼠不计其数。

“我现在想起来都特别愤怒,那些动物根本不需要被繁殖。但研究室里有一种风气,那就是一旦项目被批准,就尽可能多的用动物。”

如果项目出问题,进行大规模扑杀也是常有的事。

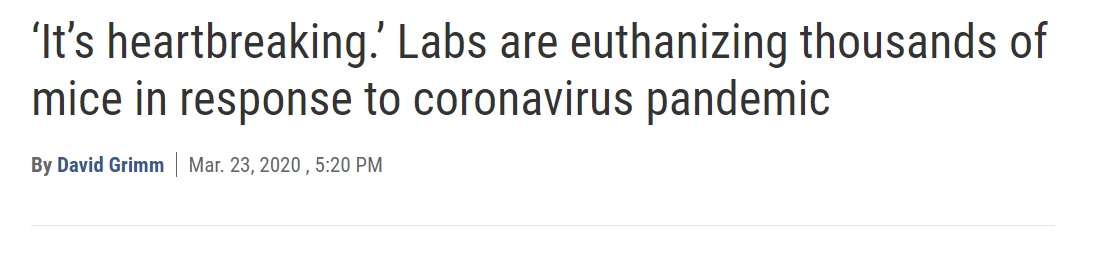

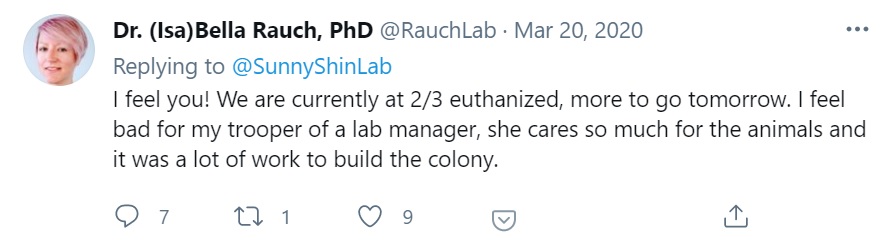

去年3月,受新冠疫情影响,美国宣布任何与新冠研究无关的项目,都是非必须的,需要暂停。

一时间,全美各地的研究机构里,扑杀了成千上万的动物,有动物保护组织称这是一场“杀戮盛宴”。

很多研究人员表示,在几乎杀光所有动物后,他们的心理健康受到影响。

因为技术原因,现在人类还无法抛弃动物实验,很多研究员用功利主义为安慰自己,提醒自己为了大多数生命,牺牲小部分动物,这么做是无错的。

虽然道理说得通,但下手时的痛苦是实实在在的。

今年3月,牛津大学的哈泽姆·佐尼(Hazam Zohny)博士在《医学伦理杂志》上说,现在到了动物实验不得不改革的时候。

“这场流行病凸显了改革的必要性,即如何规范杀死动物的过程,以及如何更合规地诱发它们的疾病,给它们造成伤害。”

“当下规范动物研究的行政机构,忽视了使用动物会对实验室人员造成的潜在心理影响。这些影响是有害的,并与伦理问题有关。”

虽然日常工作是杀死动物,但他们也不愿意啊,

希望未来,能找到对人和动物都好的实验制度吧……

ref:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fvets.2020.00114/full#h1

https://www.sciencemag.org/news/2020/03/it-s-heartbreaking-labs-are-euthanizing-thousands-mice-response-coronavirus-pandemic

https://academic.oup.com/ilarjournal/article/43/1/27/845912

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0195561611000301?via%3Dihub